|

|

||

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-1.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-2.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-3.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-5.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-6.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-7.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-5.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-10.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/p0024.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/p0025.png) [РМВЦ]

[РМВЦ]

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-14.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-15.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-16.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-17.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-24.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-27.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-28.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-29.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-30.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-31.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-32.jpg)

| 1914 г. | Всего | Вост.Евр | Кавказ | Балканы |

| Август | 108 | 74 | - | - |

| Сентябрь | 108 | 74 | - | - |

| Октябрь | 108 | 94 | - | - |

| Ноябрь | 108 | 103 | 3 | - |

| Декабрь | 108 | 103 | 4 | - |

| 1915 г. | Всего | Вост.Евр | Кавказ | Балканы |

| Январь | 108 | 104 | 4 | - |

| Февраль | 108 | 104 | 5 | - |

| Март | 109 | 105 | 6 | - |

| Апрель | 111 | 106 | 6 | - |

| Май | 112 | 106 | 6 | - |

| Июнь | 112 | 106 | 6 | - |

| Июль | 112 | 106 | 6 | - |

| Август | 112 | 106 | 6 | - |

| Сентябрь | 112 | 112 | 7 | - |

| Октябрь | 119 | 112 | 8 | - |

| Ноябрь | 120 | 120 | 8 | - |

| Декабрь | 128 | 128 | 8 | - |

| 1916 г. | Всего | Вост.Евр | Кавказ | Балканы |

| Январь | 136 | 128 | 8 | - |

| Февраль | 136 | 128 | 8 | - |

| Март | 138 | 128 | 8 | - |

| Апрель | 136 | 128 | 8 | - |

| Май | 139 | 128 | 11 | - |

| Июнь | 141 | 129 | 12 | - |

| Июль | 141 | 129 | 12 | - |

| Август | 142 | 130 | 12 | - |

| Сентябрь | 142 | 128 | 12 | 1 |

| Октябрь | 157 | 143 | 12 | 1 |

| Ноябрь | 157 | 143 | 13 | 1 |

| Декабрь | 158 | 143 | 13 | 1 |

| 1917 г. | Всего | Вост.Евр | Кавказ | Балканы |

| Январь | 159 | 143 | 14 | 1 |

| Февраль | 159 | 143 | 14 | 1 |

| Март | 159 | 143 | 14 | 1 |

| Апрель | 234 | 216 | 14 | 1 |

| Май | 234 | 219 | 14 | 1 |

| Июнь | 288 | 212 | 14 | 1 |

| Июль | 224 | 210 | 14 | 1 |

| Август | 223 | 209 | 14 | 1 |

| Сентябрь | 222 | 208 | 14 | 1 |

| Октябрь | 202 | 182 | 14 | 1 |

| Ноябрь | 202 | 180 | 16 | 1 |

| Декабрь | 202 | 180 | 16 | 1 |

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-34.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-36.jpg) Армстронг

Армстронг

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-37.jpg) Армия

Армия

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-38.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-39.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-40.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-41.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-42.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-43.jpg) Рено

Рено

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-44.jpg) Рено-Мгберов

Рено-Мгберов

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-46.jpg)

| 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Итого | |

| Производство | 560 | 2183 | 5546 | 4472 | 12761 |

| 305-мм береговая пушка | - | 4 | 3 | - | 7 |

| 305-мм осадная гаубица | - | - | 33 | 11 | 44 |

| 152-мм осадная пушка | - | 8 | 22 | 16 | 46 |

| 152-мм крепостная гаубица | - | - | 27 | 74 | 101 |

| 152-мм полевая гаубица | - | 60 | 152 | 149 | 361 |

| 122-мм гаубица | 78 | 361 | 637 | 391 | 1467 |

| 107-мм пушка | 80 | 84 | 309 | 98 | 571 |

| 76-мм полевая пушка | 351 | 1349 | 3721 | 3205 | 8626 |

| 76-мм короткая пушка | - | - | 119 | 54 | 173 |

| 76-мм горная пушка | 51 | 305 | 366 | 245 | 967 |

| 76-мм зенитная пушка | - | 12 | 20 | 24 | 56 |

| 37-мм траншйная пушка | - | - | 137 | 205 | 342 |

| Импорт | - | 42 | 608 | 714 | 1364 |

| 305-мм гаубица (брит) | - | 2 | 7 | - | 9 |

| 280-мм мортира (фр) | - | 12 | 8 | 6 | 26 |

| 234-мм гаубица (брит) | - | - | - | 4 | 4 |

| 203-мм гаубица (брит) | - | - | 29 | 51 | 80 |

| 200-мм гаубица (яп) | - | 5 | - | - | 5 |

| 152-мм гаубица (брит) | - | - | 8 | 92 | 100 |

| 114-мм гаубица (брит) | - | - | 400 | - | 400 |

| 107-мм пушка (фр) | - | 12 | 56 | 270 | 338 |

| 107-мм пушка (яп) | - | 11 | - | 73 | 84 |

| 76-мм горная пушка (яп) | - | - | 100 | - | 100 |

| 37-мм автоматическая пушка (ам) | - | - | - | 218 | 218 |

| Итого | 560 | 2225 | 6154 | 5186 | 14125 |

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-47.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-48.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-49.jpg) обр.1910

обр.1910

обр.1909

обр.1909

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-50.jpg) обр.1910

обр.1910

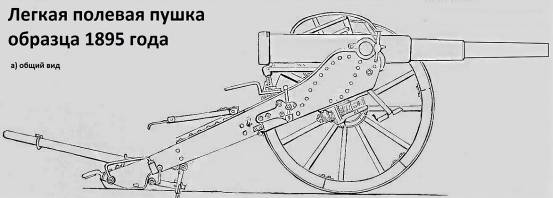

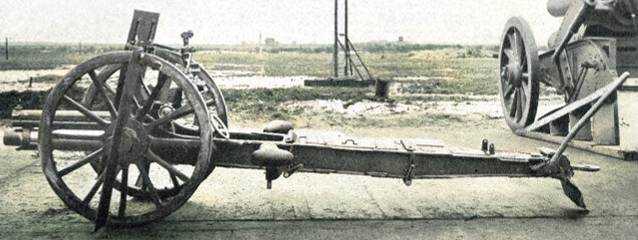

42-лин обр.1877

42-лин обр.1877

87-мм обр.1877/1895

87-мм обр.1877/1895

87-мм обр.1877

87-мм обр.1877

обр.1904

обр.1904

обр.1900

обр.1900

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-51.jpg) 76мм обр.1913

76мм обр.1913

обр.1909

обр.1909

обр.1904

обр.1904

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-52.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-53.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-54.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-55.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-56.jpg) 305-мм Виккерс

305-мм Виккерс

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-57.jpg) 305мм обр.1915

305мм обр.1915

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-58.jpg) 280мм

280мм

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-59.jpg) 234мм

234мм

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-60.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-61.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-63.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-64.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-65.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-66.jpg) обр.1915

обр.1915

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-67.jpg) обр.1910

обр.1910

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-68.jpg) обр.1909

обр.1909

190 пудов

190 пудов

120 пудов

120 пудов

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-69.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-70.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-71.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-72.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-73.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-74.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-75.jpg)

152мм

152мм

120мм

120мм

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-76.jpg) 11дм

11дм

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-77.jpg) 9дм

9дм

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-78.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-79.jpg) Розенберг

Розенберг

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-80.jpg) Маклен

Маклен

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-81.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-82.jpg) ГР

ГР

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-83.jpg) Ижорский

Ижорский

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-84.jpg) Аазен

Аазен

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-86.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-87.jpg) Максим обр.1910

Максим обр.1910

Максим обр.1894

Максим обр.1894

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-88.jpg) Vickers

Vickers

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-89.jpg) Colt-Brawning

Colt-Brawning

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-90.png) Hotchkiss

Hotchkiss

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-91.png) Chauchat

Chauchat

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-92.png) Lews

Lews

Мадсен

Мадсен

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-93.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-94.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-95.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-96.jpg)

[Жук]

[Жук]

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-97.jpg) обр.1895

обр.1895

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-98.png) обр.1907

обр.1907

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-99.png) обр.1898

обр.1898

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-100.jpg) обр.1905

обр.1905

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-101.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-102.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-103.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-104.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-105.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-1.jpg) Маузер 1896

Маузер 1896

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-2.jpg) Маузер 1910

Маузер 1910

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-3.jpg) Парабелум

Парабелум

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-4.jpg) Штайр

Штайр

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-106.jpg) Кольт

Кольт

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-107.jpg) Браунинг

Браунинг

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-108.jpg) Наган

Наган

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-109.jpg) Смит-Вессон

Смит-Вессон

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-110.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-111.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-112.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-113.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-114.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-115.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-116.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-117.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-118.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-6.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-7.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-8.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-10.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-11.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-12.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-13.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-14.jpg) ИМГ-2

ИМГ-2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-15.jpg) ИМГ-3

ИМГ-3

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-16.jpg) ИМГ-3

ИМГ-3

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-17.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-18.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-20.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-21.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-22.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-23.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-24.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-25.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-27.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-28.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-29.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-30.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-31.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-32.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-33.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-34.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-35.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-36.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-37.jpg) SA-2

SA-2

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-38.jpg) SA-4

SA-4

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-39.jpg) SA-4

SA-4

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-43.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-45.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-46.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-48.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-49.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-50.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-52.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-53.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-55.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-56.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-57.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-58.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-59.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-60.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-61.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-62.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-63.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-64.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-65.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-66.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-67.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-70.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-72.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-73.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-75.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-76.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-68.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-69.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-80.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-81.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-82.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-83.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-84.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-86.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-87.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-88.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-89.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-90.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-91.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-92.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-93.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-94.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-95.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-96.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-97.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-98.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-99.jpg) HF.22

HF.22

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-100.jpg) HF.22

HF.22

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-101.jpg) HF.20

HF.20

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-102.jpg) HF.22

HF.22

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-103.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-104.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-105.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-106.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-77.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-78.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-79.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-107.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-108.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-109.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-110.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-111.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-112.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-113.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-114.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-115.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-116.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-117.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-118.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-119.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-120.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-121.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-122.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-123.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-124.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-125.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-126.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-127.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-128.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-129.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-130.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-131.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-132.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-133.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-134.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-135.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-136.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-137.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-138.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-139.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-140.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-141.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-142.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-143.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-144.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-145.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-146.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-147.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-148.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-149.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-150.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-151.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-152.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-153.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-154.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-155.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-156.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-157.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-158.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-159.jpg) Уже в ходе войны с Японией привязные шары стали заменяться змейковыми аэростатами обтекаемой формы. Было предложено две конструкции: русский тип В.В.Кузнецова и немецкий тип Парсеваль. Инженерное ведомство предпочло использовать немецкую конструкцию. В 1907 г. было заказано 32 змейковых аэростата и 20 сферических оболочек. На базе существующих подразделений было сформировано 12 воздухоплавательных рот, снабженных змейковыми аэростатами. Затем изготовление змейковых аэростатов было налажено в России и продолжалось вплоть до мировой войны.

Уже в ходе войны с Японией привязные шары стали заменяться змейковыми аэростатами обтекаемой формы. Было предложено две конструкции: русский тип В.В.Кузнецова и немецкий тип Парсеваль. Инженерное ведомство предпочло использовать немецкую конструкцию. В 1907 г. было заказано 32 змейковых аэростата и 20 сферических оболочек. На базе существующих подразделений было сформировано 12 воздухоплавательных рот, снабженных змейковыми аэростатами. Затем изготовление змейковых аэростатов было налажено в России и продолжалось вплоть до мировой войны.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-160.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-161.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-162.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-163.jpg) Астра

Астра

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-164.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-165.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-166.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-167.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-168.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-169.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-170.jpg) Лебедь

Лебедь

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-171.jpg) Беркут

Беркут

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-172.jpg) Коршун

Коршун

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-173.jpg) Кобчик

Кобчик

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-174.jpg) Голубь

Голубь

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-175.jpg) Ястреб

Ястреб

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-av-176.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-3.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-4.png)

| Россия | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 |

| Линкоры-дредноуты | +3 | 3+3 | 6-1 | 5+1 | 6 |

| Линкоры-додредноуты | 12 | 12 | 12+2-1 | 13-1 | 12 |

| Броненосные крейсера | 6-1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Легкие крейсера | 8-1 | 7 | 7+2 | 9 | 9 |

| Эсминцы | 96+4-2 | 98+6 | 104+10-5 | 109+9-5 | 113 |

| Подводные лодки | 22 | 22+10-1 | 31+11-1 | 41+12-5 | 48 |

| Балтийский флот | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 |

| Линкоры-дредноуты | +3 | 3+1 | 4 | 4 | 4 |

| Линкоры-додредноуты | 5 | 5 | 5 | 5-1 | 4 |

| Броненосные крейсера | 6-1 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Легкие крейсера | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Эсминцы | 59-2 | 57+1 | 58+10-3 | 65+5-4 | 66 |

| Подводные лодки | 11 | 11+3+4*-1 | 17+10-1 | 26+8-3 | 31 |

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-5.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-8.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-9.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-10a.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-11.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-12a.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-13.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-14.jpg)

Петр Великий 1907

Петр Великий 1907

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-16.png)

Макаров

Макаров

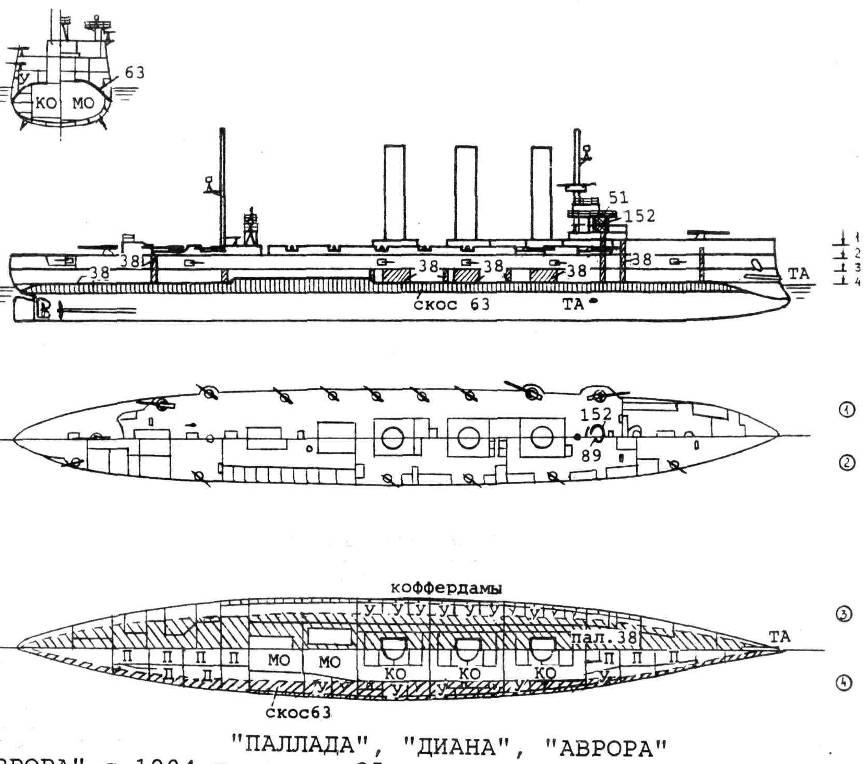

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-17.png) Аврора 1917

Аврора 1917

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/kornilov.jpg)

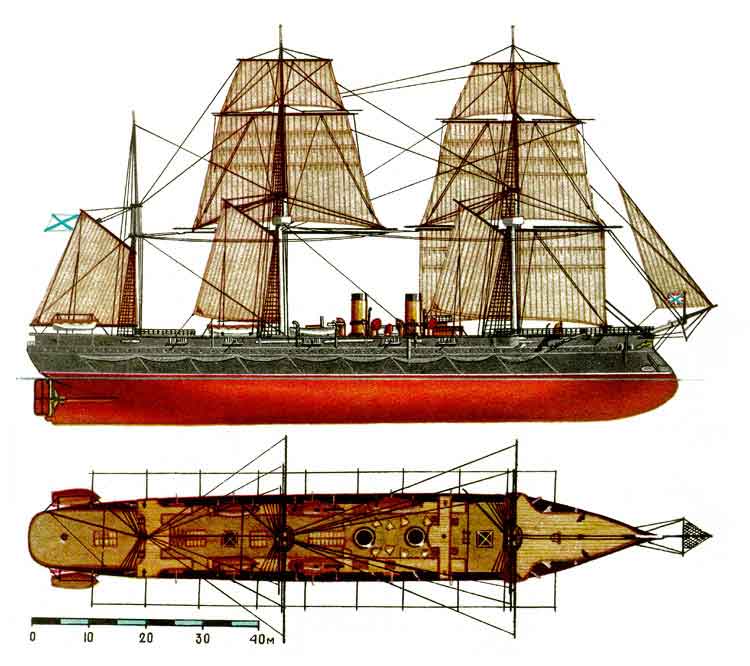

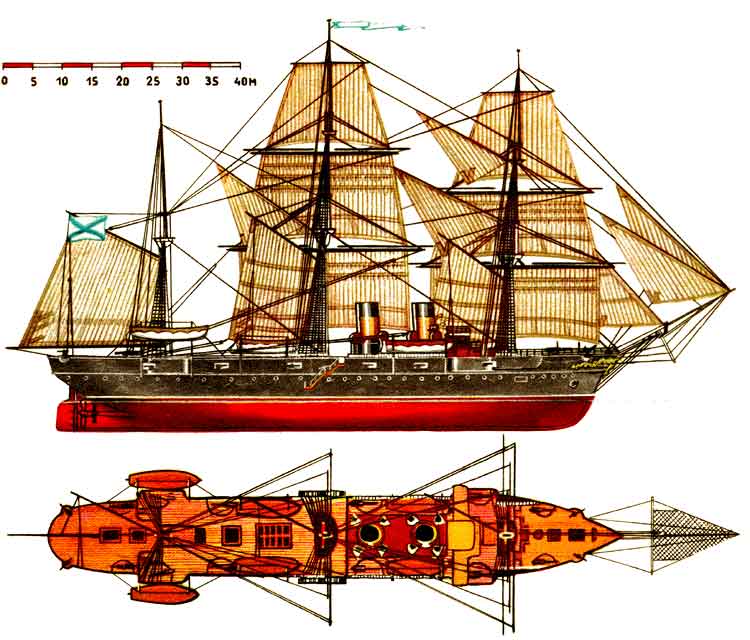

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/vitaz.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-18.png) Изяслав 1917

Изяслав 1917

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-19.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-20.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-21.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-22.jpg) Гавриил

Гавриил

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-23.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-24.jpg) Ильин

Ильин

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-25.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-26.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-27.png) Победитель 1915

Победитель 1915

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-28.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-29.jpg)

Уссуриец

Уссуриец

Амурец

Амурец

Охотник

Охотник

Украйна

Украйна

Финн

Финн

Разящий

Разящий

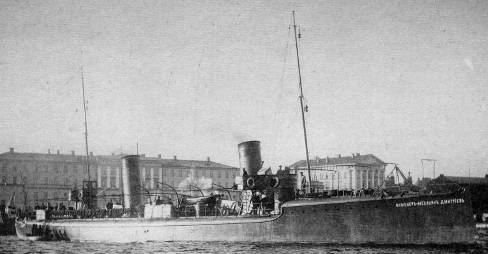

Дмитриев

Дмитриев

Исполнительный 1914

Исполнительный 1914

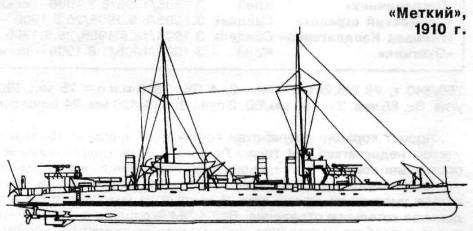

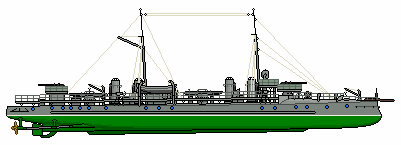

Меткий

Меткий

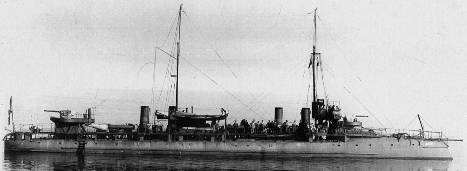

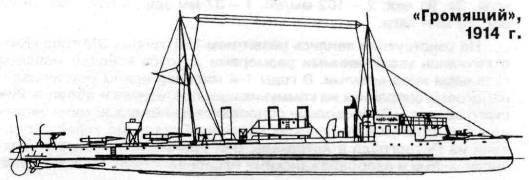

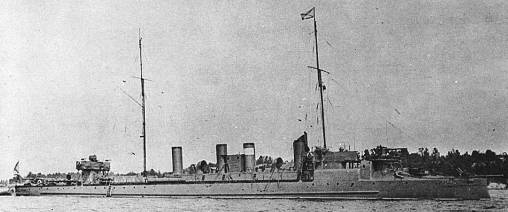

Громящий

Громящий

Рьяный

Рьяный

N214

N214

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-31.jpg)

Выборг

Выборг

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-32.jpg)

Луга

Луга

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-33.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-34.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-35.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-36.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-37.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-38.jpg) Тигр

Тигр

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-39.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-40.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-41.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-42.jpg)

Пескарь

Пескарь

Палтус

Палтус

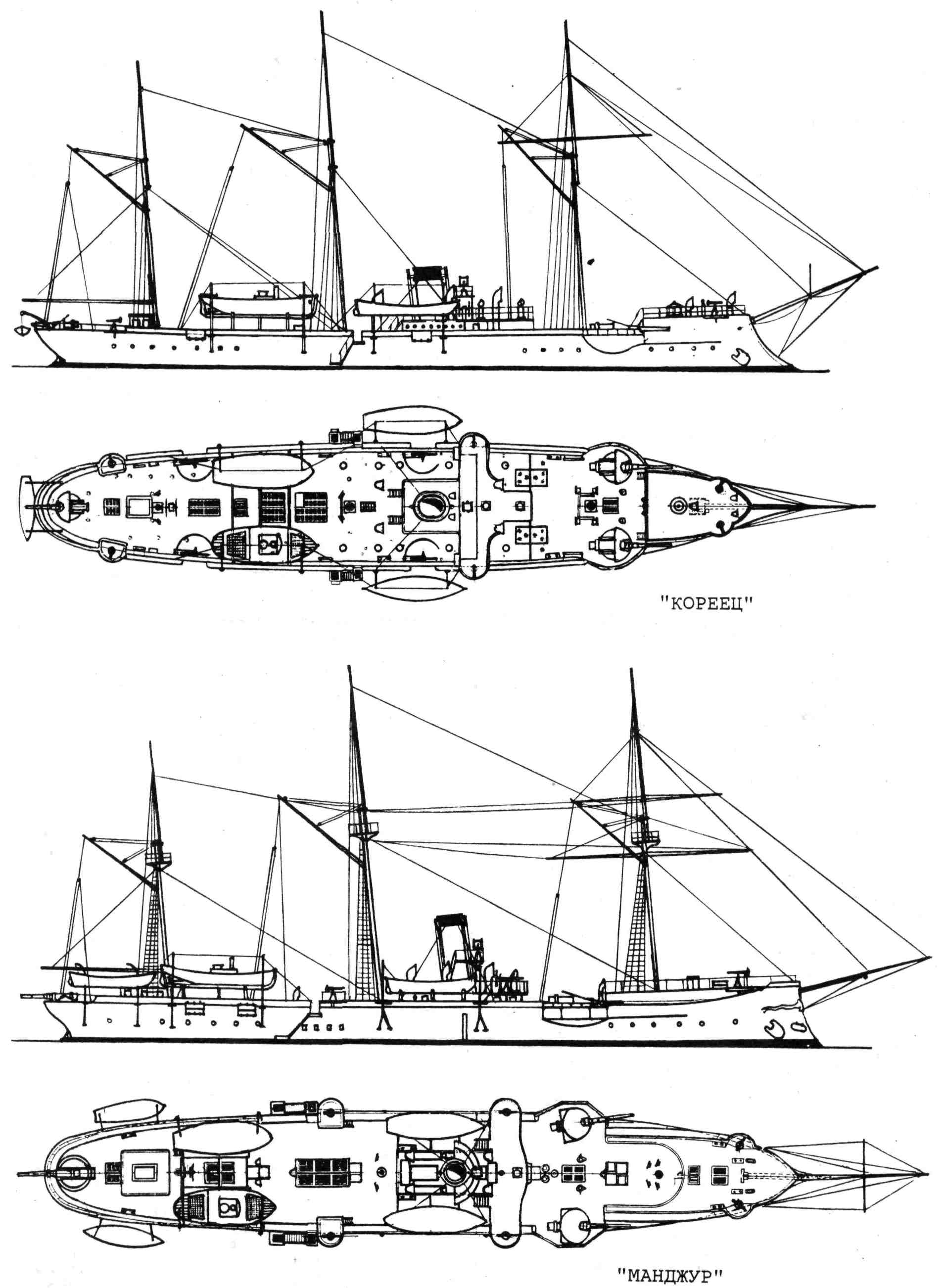

Кореец

Кореец

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-43.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-44.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-45.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-46.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-47.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-48.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-49.jpg) Кондор

Кондор

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-50.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-51.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-52.png)

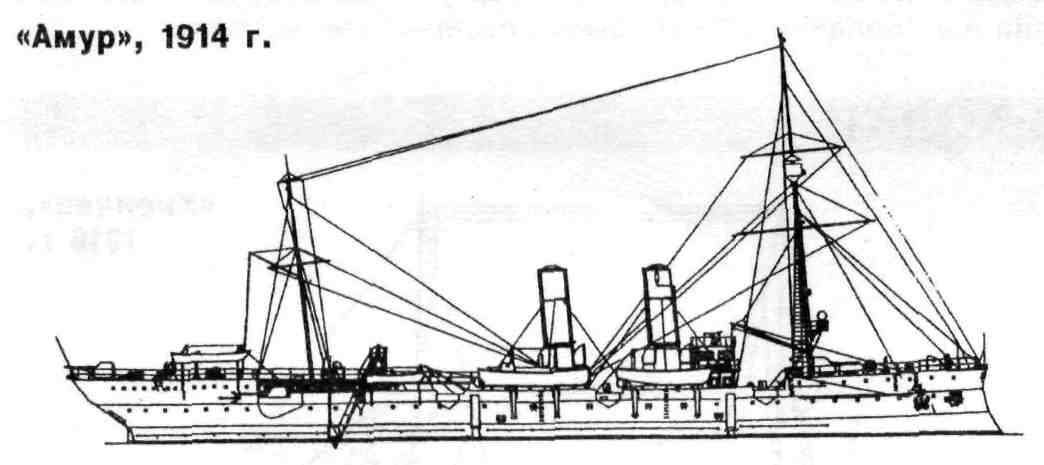

Амур

Амур

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-53.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-54.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-55.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-56.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-57.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-58.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-59.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-60.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-61.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-62.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-63.png)

| Черноморский флот | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 |

| Линкоры-дредноуты | - | +2 | 2-1 | 1+1 | 2 |

| Линкоры-додредноуты | 6 | 6 | 6 | 6-1 | 5 |

| Легкие крейсера | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 3 |

| Эсминцы | 17+4 | 21+5 | 26-2 | 24+4-1 | 27 |

| Подводные лодки | 4 | 4+6+2* | 12+1 | 13+4-1 | 16 |

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/maria.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-64.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-65.jpg) Имп.Мария

Имп.Мария

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-67.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-68.jpg) Евстафий

Евстафий

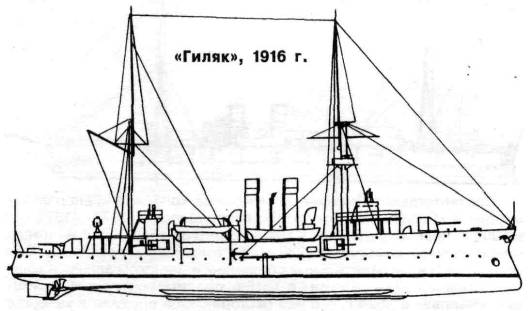

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-69.png)

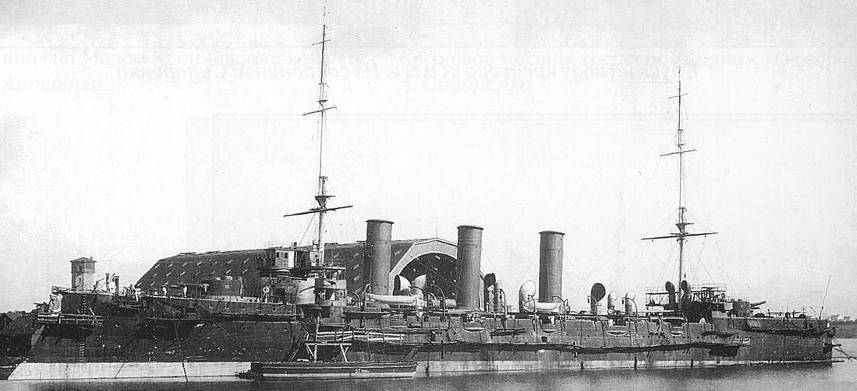

Три Святителя 1913

Три Святителя 1913

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-70.png)

Ростислав 1915

Ростислав 1915

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-71.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-72.png) Прут 1917

Прут 1917

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-73.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-74.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-75.png) Гаджибей 1917

Гаджибей 1917

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-76.jpg) Фидониси

Фидониси

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-77.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-78.png) Счастливый 1915

Счастливый 1915

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-79.jpg) Пылкий

Пылкий

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-80.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-81.jpg) Дерзкий

Дерзкий

Шестаков

Шестаков

Завидный 1904

Завидный 1904

Звонкий 1915

Звонкий 1915

Живой

Живой

Сметливый 1902

Сметливый 1902

Свирепый

Свирепый

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-82.jpg)

Чардак

Чардак

Поти

Поти

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-83.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-84.png) Буревестник 1917

Буревестник 1917

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-85.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-86.png) Кашалот

Кашалот

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-87.jpg) Нарвал

Нарвал

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-88.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-89.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-90.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-91.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-92.jpg)

Лосось

Лосось

Судак 1914

Судак 1914

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-93.jpg) Лосось

Лосось

Донец

Донец

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-94.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-95.jpg)

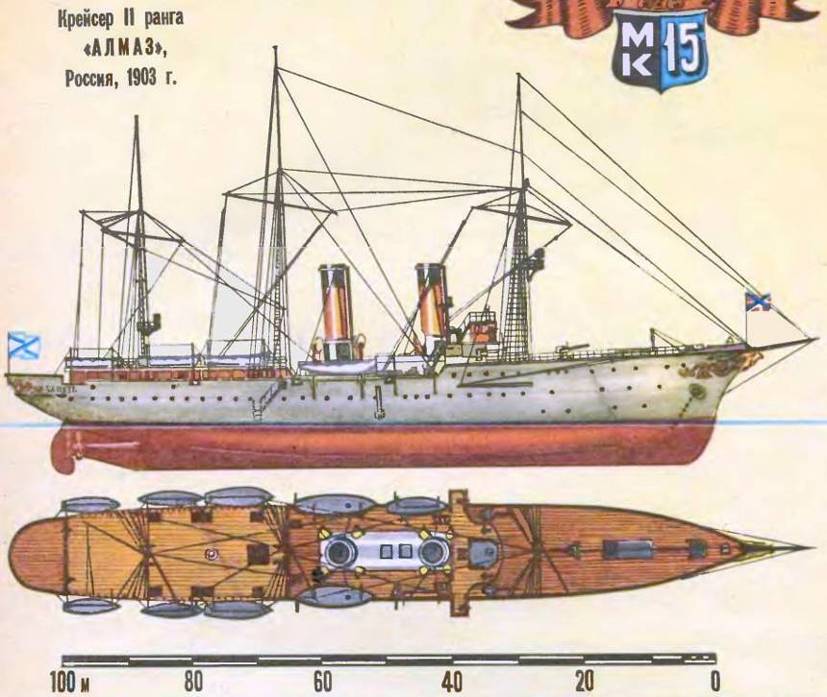

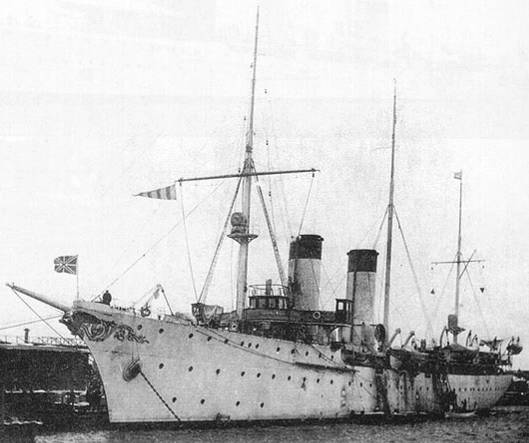

Алмаз

Алмаз

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-96.jpg)

Буг

Буг

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-97.png) Константин

Константин

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-98.png)

| Сибирская флотилия | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 |

| Легкие крейсера | 2-1 | 1 | 1-1* | - | - |

| Эсминцы | 20 | 20 | 20-2* | 18-4* | 14 |

| Подводные лодки | 7 | 7-6* | 1-1* | - |

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-99.jpg)

Сергеев

Сергеев

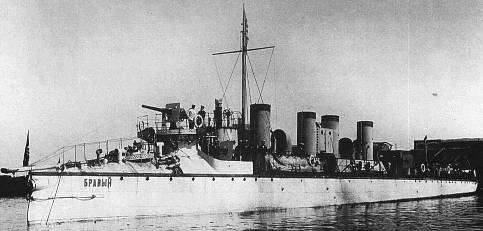

Бравый

Бравый

Грозовой

Грозовой

Бесстрашный

Бесстрашный

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-101.jpg)

Миноносцы Сиб.Фл

Миноносцы Сиб.Фл

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-102.png) Скат 1915

Скат 1915

Форель

Форель

| Флотлия СЛО | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 |

| Линкоры-додредноуты | - | - | +2-1 | 1 | 1 |

| Легкие крейсера | - | - | +1+1* | 2 | 2 |

| Эсминцы | - | - | +2* | 2+4* | 6 |

| Подводные лодки | +1 | 1+1* | 2-1 | 1 |

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-104.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-103.png) Пересвет 1916

Пересвет 1916

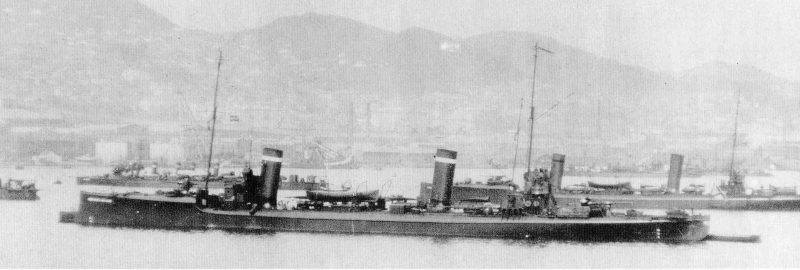

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-105.jpg) Варяг

Варяг

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-106.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-107.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-108.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-109.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-110.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-111.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-112.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-113.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17ross-n-114.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-119.jpg)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-120.png)

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-121.jpg) Кавказский фронт 1914 г.

Кавказский фронт 1914 г.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-122.jpg) Восточный фронт 1915 г.

Восточный фронт 1915 г.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-123.jpg) Кавказский фронт 1915 г.

Кавказский фронт 1915 г.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-124.jpg) Восточный фронт 1916 г.

Восточный фронт 1916 г.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-125.jpg) Кавказский фронт 1916 г.

Кавказский фронт 1916 г.

![[]](/img/t/temezhnikow_e_a/mb1910-17rossia/mb1910-17rossia-126.jpg) Восточный фронт 1917 г.

Восточный фронт 1917 г.

|