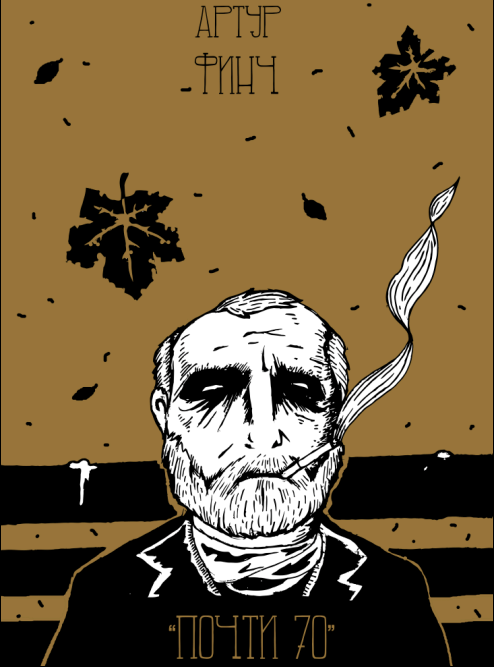

Артур Финч

"Почти 70"

Посвящается тебе. Предисловие

Вперед. И удачи.

Артур Финч

"Почти 70"

Часть I

Глава 1

***

Глава ?

***

***

Глава ?

***

***

Глава ?

Похороны Валентина

Глава ?

Сон

|

|

||

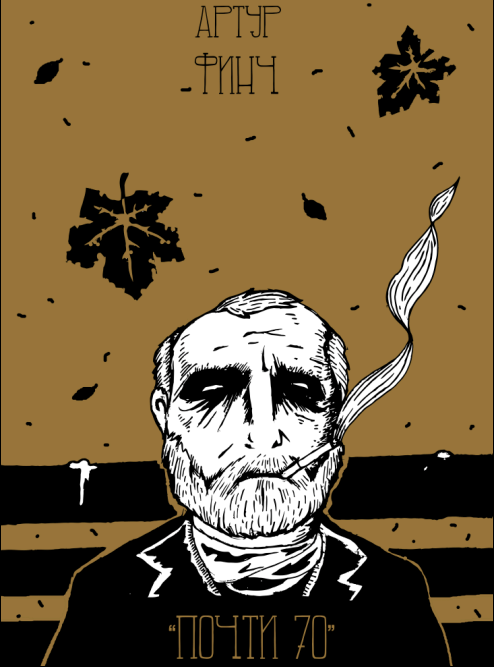

Артур Финч

"Почти 70"

Посвящается тебе. Предисловие

Вперед. И удачи.

Артур Финч

"Почти 70"

Часть I

Глава 1

***

Глава ?

***

***

Глава ?

***

***

Глава ?

Похороны Валентина

Глава ?

Сон